Una nuova era di esplorazione lunare è in ascesa, con decine di missioni lunari pianificate per il prossimo decennio. L’Europa è in prima linea, contribuendo alla costruzione della stazione lunare Gateway e della navicella spaziale Orion – destinata a riportare gli esseri umani sul nostro satellite naturale – oltre a sviluppare il suo grande lander lunare logistico, noto come Argonaut. Poiché decine di missioni opereranno sopra e intorno alla Luna e avranno bisogno di comunicare tra loro e fissare le loro posizioni indipendentemente dalla Terra, questa nuova era richiederà la sua ora.

Di conseguenza, le organizzazioni spaziali hanno iniziato a considerare come tenere il tempo sulla Luna. Iniziata con un incontro presso il centro tecnologico ESTEC dell’ESA nei Paesi Bassi lo scorso novembre, la discussione fa parte di uno sforzo più ampio per concordare un’architettura comune “LunaNet” che copra i servizi di comunicazione e navigazione lunare.

Architettura per l’esplorazione lunare congiunta

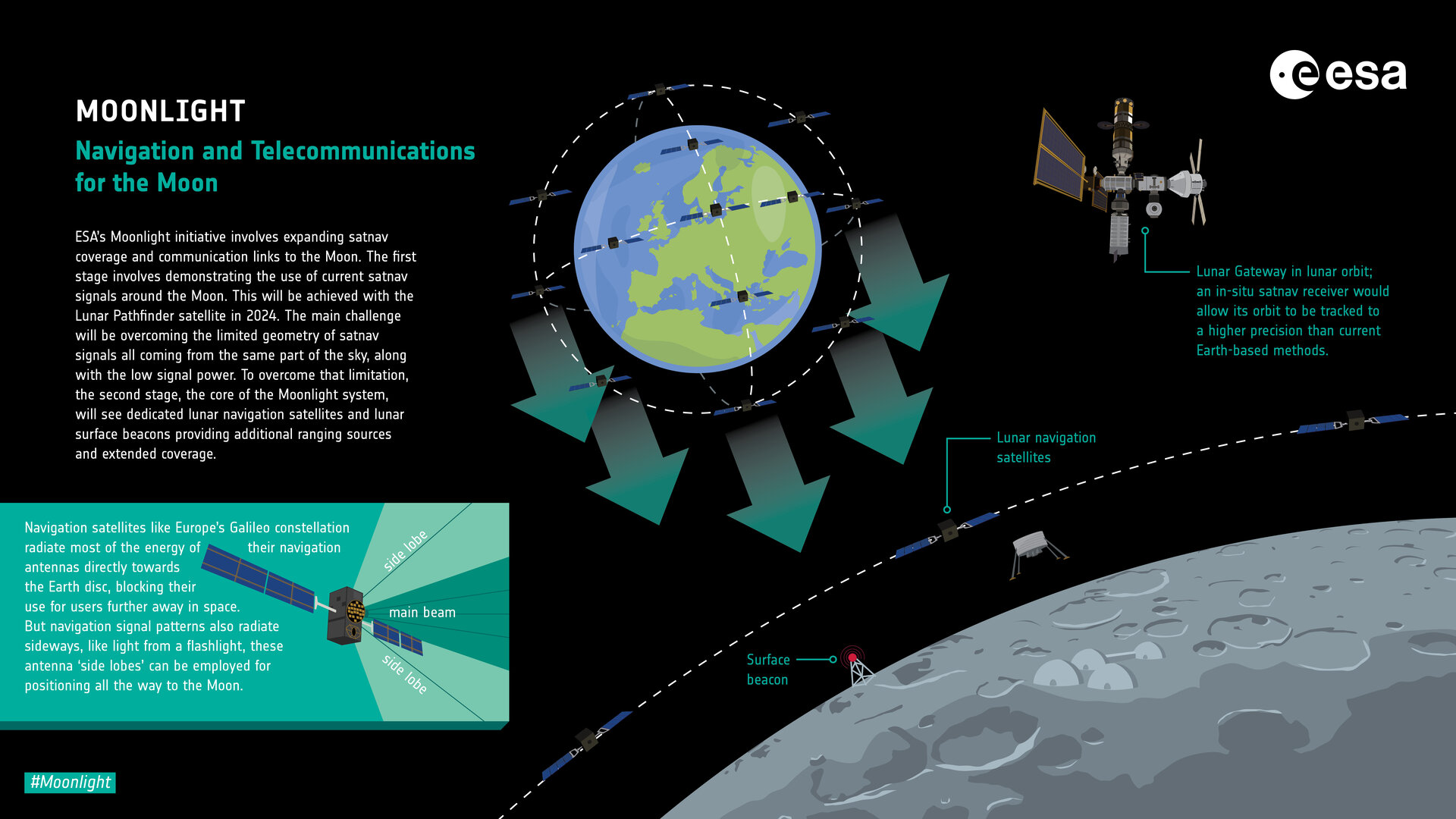

“LunaNet è un quadro di standard, protocolli e requisiti di interfaccia reciprocamente concordati che consentono alle future missioni lunari di lavorare insieme, concettualmente simile a quello che abbiamo fatto sulla Terra per l’uso congiunto di GPS e Galileo“, spiega Javier Ventura-Traveset, Manager del Moonlight Navigation dell’ESA, che coordina i contributi dell’ESA a LunaNet. “Ora, nel contesto lunare, abbiamo l’opportunità di concordare il nostro approccio all’interoperabilità fin dall’inizio, prima che i sistemi vengano effettivamente implementati”.

Il tempo è un elemento cruciale, aggiunge l’ingegnere dei sistemi di navigazione dell’ESA Pietro Giordano: “durante questo incontro all’ESTEC, abbiamo concordato sull’importanza e l’urgenza di definire un tempo di riferimento lunare comune, che sia accettato a livello internazionale e al quale tutti i sistemi e gli utenti lunari possano fare riferimento. Uno sforzo internazionale congiunto è ora avviato per raggiungere questo obiettivo”.

Fino ad ora, ogni nuova missione sulla Luna è gestita sulla propria scala temporale esportata dalla Terra, con antenne nello spazio profondo utilizzate per mantenere i cronometri di bordo sincronizzati con l’ora terrestre e allo stesso tempo facilitare le comunicazioni bidirezionali. Questo modo di lavorare non sarà tuttavia sostenibile nel prossimo ambiente lunare.

Una volta completata, la stazione Gateway sarà aperta ai soggiorni degli astronauti, riforniti attraverso i regolari lanci Artemis della NASA, che culmineranno in un ritorno umano sulla superficie lunare, procedendo verso una base con equipaggio vicino al polo sud lunare. Nel frattempo, saranno in corso anche numerose missioni senza equipaggio – ogni missione Artemis da sola rilascerà numerosi CubeSat lunari – e l’ESA poserà il suo Argonaut European Large Logistics Lander. Queste missioni non si svolgeranno solo sulla o intorno alla Luna contemporaneamente, ma spesso interagiranno anche, potenzialmente trasmettendo comunicazioni reciproche, effettuando osservazioni congiunte o effettuando operazioni di rendez-vous.

Satelliti Moonlight in arrivo

“Guardando avanti all’esplorazione lunare del futuro, l’ESA sta sviluppando attraverso il suo programma Moonlight un servizio di comunicazioni e navigazione lunare“, spiega Wael-El Daly, ingegnere di sistema per Moonlight. “Questo consentirà alle missioni di mantenere i collegamenti da e verso la Terra, e guidarle nel loro cammino intorno alla Luna e sulla superficie, permettendo loro di concentrarsi sui loro compiti principali. Ma Moonlight avrà anche bisogno di una scala temporale comune condivisa per collegare le missioni e facilitare la correzione della posizione“.

E Moonlight sarà affiancato in orbita lunare da un servizio equivalente sponsorizzato dalla NASA: il Lunar Communications Relay and Navigation System. Per massimizzare l’interoperabilità, questi due sistemi dovrebbero impiegare la stessa scala temporale, insieme alle molte altre missioni con e senza equipaggio che supporteranno.

Fissare il tempo per fissare la posizione

Jörg Hahn, capo ingegnere Galileo dell’ESA e consulente sugli aspetti del tempo lunare, commenta: “l’interoperabilità dei piani di riferimento temporali e geodetici è stata raggiunta con successo qui sulla Terra per i sistemi globali di navigazione satellitare; tutti gli smartphone di oggi sono in grado di utilizzare il GNSS esistente per calcolare la posizione di un utente fino al livello del metro o addirittura del decimetro. L’esperienza di questo successo può essere riutilizzata per i futuri sistemi tecnici lunari a lungo termine, anche se la misurazione stabile del tempo sulla Luna solleverà le sue sfide uniche, come tenere conto del fatto che il tempo passa ad un tasso diverso a causa della gravità specifica della Luna e degli effetti di velocità”.

Impostare l’ora globale

Una navigazione accurata richiede una misurazione rigorosa del tempo. Tutti i sistemi di navigazione satellitare terrestre, come il Galileo dell’Europa o il GPS degli Stati Uniti, funzionano su propri sistemi di temporizzazione distinti, ma questi possiedono offset fissi l’uno rispetto all’altro fino a pochi miliardesimi di secondo, e anche rispetto allo standard globale UTC Universal Coordinated Time.

Il sostituto del tempo medio di Greenwich, UTC, fa parte di tutte le nostre vite quotidiane: è l’ora utilizzata per gli standard di Internet, bancari e dell’aviazione, nonché per precisi esperimenti scientifici, mantenuti dal Bureau International de Poids et Mesures (BIPM) con sede a Parigi. Il BIPM calcola l’ora UTC sulla base di input provenienti da raccolte di orologi atomici gestiti da istituzioni di tutto il mondo, tra cui il centro tecnico ESTEC dell’ESA a Noordwijk, nei Paesi Bassi, e il centro ESOC a Darmstadt, in Germania.

Progettare la cronologia lunare

Tra gli argomenti attualmente in discussione, c’è se una singola organizzazione debba essere allo stesso modo responsabile dell’impostazione e del mantenimento dell’ora lunare. E inoltre, se l’ora lunare debba essere impostata su base indipendente sulla Luna o mantenuta sincronizzata con la Terra. Il team internazionale che lavora sull’argomento dovrà affrontare notevoli problemi tecnici. Ad esempio, gli orologi sulla Luna funzionano più velocemente dei loro equivalenti terrestri, guadagnando circa 56 microsecondi o milionesimi di secondo al giorno. La loro velocità esatta dipende dalla loro posizione sulla Luna, ticchettando in modo diverso sulla superficie lunare rispetto all’orbita.

“Naturalmente, il sistema temporale concordato dovrà essere pratico anche per gli astronauti“, spiega Bernhard Hufenbach, membro del Moonlight Management Team del Directorate of Human and Robotic Exploration dell’ESA. “Questa sarà una vera sfida su una superficie planetaria in cui nella regione equatoriale ogni giorno dura 29,5 giorni, comprese le gelide notti lunari di due settimane. Ma avendo stabilito un sistema di orario per la Luna, possiamo continuare a fare lo stesso per altre destinazioni planetarie”.

Infine, per lavorare insieme adeguatamente, la comunità internazionale dovrà anche stabilirsi su un “sistema di riferimento selenocentrico” comune, simile al ruolo svolto sulla Terra dall’International Terrestrial Reference Frame, che consente la misurazione coerente di distanze precise tra punti sul nostro pianeta. I sistemi di riferimento opportunamente personalizzati sono ingredienti essenziali dei sistemi GNSS odierni.

“Nel corso della storia umana, l’esplorazione è stata in realtà un fattore chiave per il miglioramento della misurazione del tempo e dei modelli di riferimento geodetici“, aggiunge Javier. “È certamente un momento entusiasmante per farlo ora per la Luna, lavorando per definire una scala temporale concordata a livello internazionale e un riferimento selenocentrico comune, che non solo garantirà l’interoperabilità tra i diversi sistemi di navigazione lunare, ma che favorirà anche un gran numero di opportunità di ricerca e applicazioni nello spazio cislunare”.