Erano le 08:13 del 30 ottobre 1930 quando una forte scossa di terremoto (VIII-IX grado della scala Mercalli, equivalente al VI della Richter, ora più utilizzata dai sismologi), colpì le Marche settentrionali e in particolare Senigallia.

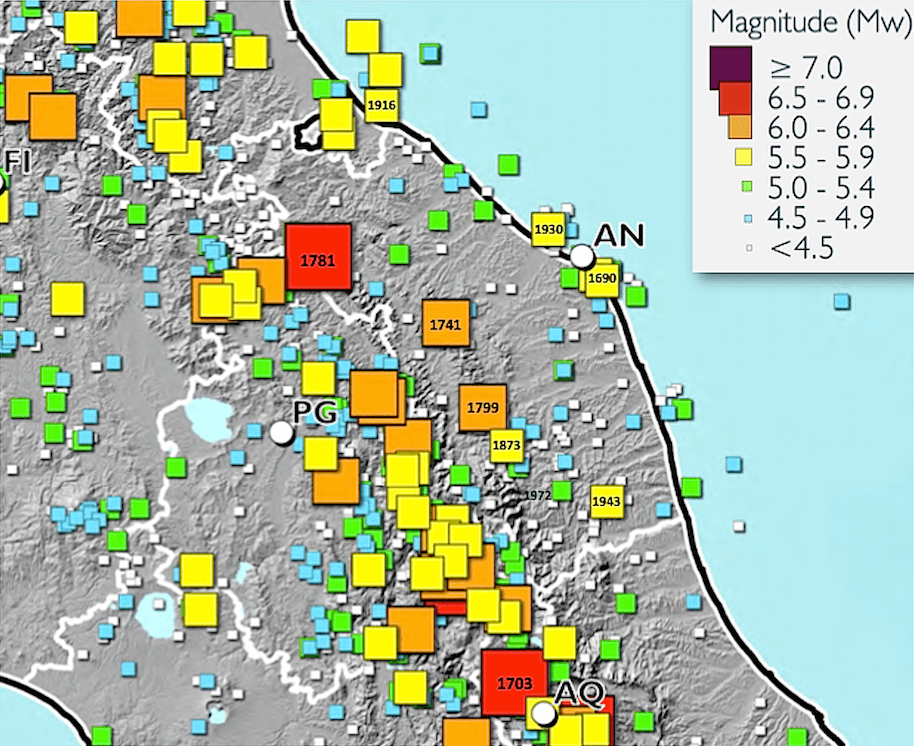

Nelle Marche “la sismicità storica più rilevante e frequente si concentra lungo gli Appennini e sulla costa centro-settentrionale, dall’area del Conero al pesarese. Quest’ultima, oltre agli effetti della sismicità locale, risente anche quelli dei forti terremoti “riminesi” , come quelli del 1672, 1786, 1916, i cui epicentri potrebbero essere in effetti localizzati in mare al confine tra Romagna e Marche, anche se la scarsa qualità dei dati strumentali – disponibili ovviamente solo per gli eventi novecenteschi – non permette di stabilirlo con certezza. La fascia collinare che divide la montagna dall’Adriatico è invece sede di sismicità storica meno frequente e mediamente meno forte, con isolati eventi di rilievo, come quelli del 24 aprile 1741, nel fabrianese e del 3 ottobre 1943, nelle Marche meridionali. La costa meridionale, dal Conero al confine abruzzese, è sede di sismicità più occasionale e relativamente lieve: l’ultimo evento significativo è quello di Porto San Giorgio del 3 luglio 1987 con magnitudo Mw 5.1. Dal punto di vista temporale la sismicità marchigiana appenninica è caratterizzata da una concentrazione di forti terremoti soprattutto nel Settecento. Invece il più significativo terremoto della costa settentrionale è avvenuto alla fine del primo trentennio del Novecento, il 30 ottobre 1930“: spiega il blog INGVterremoti in un approfondimento a cura di Viviana Castelli e Filippo Bernardini (INGV-BO).

Il terremoto del 30 ottobre 1930

La sequenza sismica che colpì la costa anconetana nell’ottobre-novembre 1930, proseguono gli esperti INGV, “fu nel complesso modesta per numero di scosse e per durata del periodo sismico. Non sono ricordate scosse precedenti all’evento principale, mentre le repliche (aftershocks) furono alcune decine, registrate soprattutto nell’arco dello stesso 30 ottobre e nei primi giorni di novembre. Scosse con frequenza e intensità via via decrescenti vennero poi avvertite fino alla fine del novembre 1930.

La sequenza invece fu tutt’altro che modesta in termini di impatto sul territorio. La scossa principale, infatti, avvertita alle 8:13 ora locale (ore 7:13 GMT), ebbe effetti molto gravi lungo tutta la costa adriatica tra Sirolo e Fano, il che fa ipotizzare un epicentro con ogni probabilità localizzato nel mare Adriatico nei pressi del litorale di Senigallia, il centro più colpito.

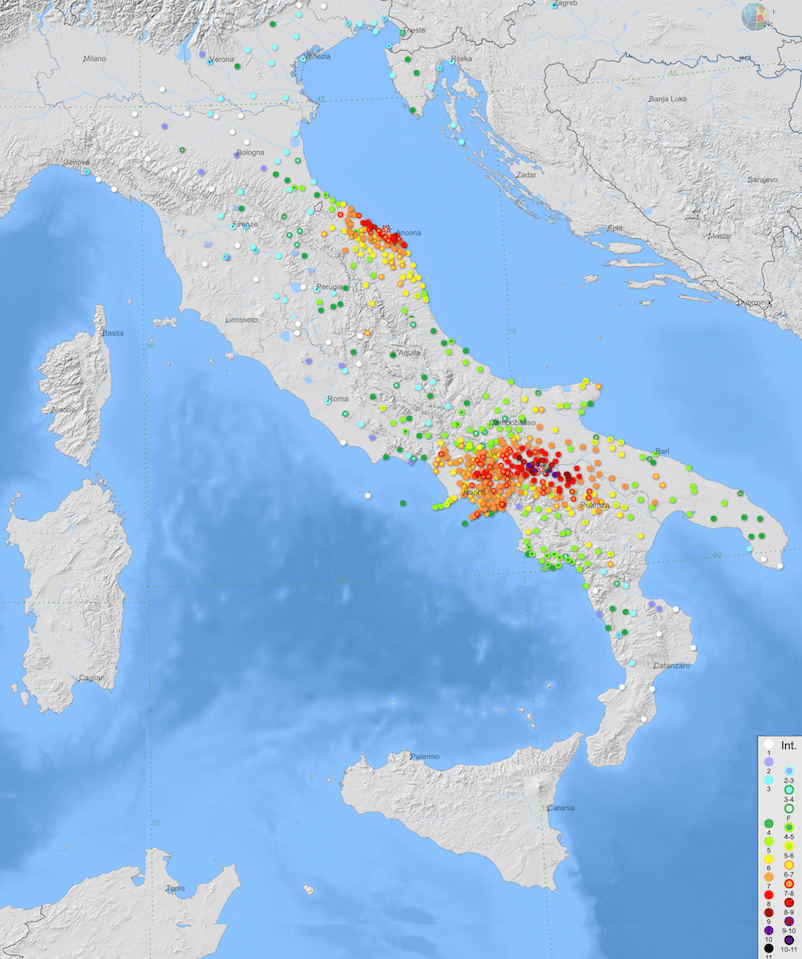

Nonostante la magnitudo media (la magnitudo Mw è stata stimata pari a 5.8), il campo di risentimento fu molto vasto, probabilmente per una origine relativamente profonda dell’evento (Molin e Mucci, nel loro lavoro del 1992, ipotizzano un ipocentro a qualche decina di km di profondità) e per la presenza della piattaforma adriatica, che avrebbe favorito la propagazione delle onde sismiche senza forti attenuazioni soprattutto verso N e verso S-SE.

La scossa infatti fu avvertita a notevoli distanze epicentrali, fino alla Puglia settentrionale e a Napoli verso sud, in tutto il Veneto e fino al Friuli Venezia Giulia verso nord, fino alla Lombardia e alla Liguria orientale verso nord-ovest, oltre che in buona parte della allora Jugoslavia verso est e nord-est. Una marcata attenuazione delle intensità invece fu osservata verso ovest e sud-ovest, tanto che l’evento fu avvertito solo debolmente in Umbria e nella Toscana orientale, ad appena un centinaio di chilometri dall’area epicentrale.

Il terremoto del 30 ottobre è ricordato nella storia sismica come “terremoto di Senigallia” perché è proprio a Senigallia che causò gli effetti più distruttivi, valutati tra i gradi VIII e IX della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) da Molin e Mucci (1992) e al IX MCS da Guidoboni et al. (2018). Oltre 300 edifici crollarono o divennero pericolanti, altri 2.000 circa furono lesionati gravemente. Fra gli edifici che divennero inagibili ci furono anche il Duomo, la porta Lambertini e l’ospedale cittadino, mentre la chiesa di San Martino crollò durante una funzione religiosa causando alcune vittime. I morti a Senigallia furono 14.

Molti altri centri costieri delle Marche riportarono danni gravi: fra questi Fano, Numana, Sirolo, Mondolfo, Marotta, Montemarcian, con case crollate o gravemente lesionate e inagibili, e feriti tra la popolazione.

Gravemente colpita fu anche Ancona, con effetti che sono stati stimati pari al grado VIII della scala MCS: nel capoluogo crollarono parzialmente o divennero pericolanti oltre 400 edifici e altre migliaia furono lesionati gravemente. Le abitazioni non riparabili e che dovettero essere in seguito abbattute furono circa 500. Tutti gli edifici pubblici rimasero più o meno danneggiati. I danni furono distribuiti su tutta l’area urbana ma non in modo uniforme: in genere i danni da moderati a gravi furono rilevati nelle parti lungo il mare – ad esempio, lungo il porto ma anche nella frazione Torrette – e nelle zone terminali delle valli Pennocchiara e di Miano – ad esempio, nel quartiere di Piano San Lazzaro o nella frazione Le Grazie-, dove prevalgono terreni sedimentari marini o alluvionali, incoerenti, che potrebbero aver amplificato lo scuotimento generato delle onde sismiche. Tuttavia ci furono danni gravi anche in zone collinari come quella del vecchio rione Capodimonte, interessate anche da fenomeni franosi. Questi, insieme al cattivo stato di molti edifici, contribuirono alla gravità degli effetti di danno.

Ad Ancona morirono 4 persone e una cinquantina rimasero ferite. Nel porto della città si verificarono deformazioni e ampie fenditure lungo le banchine e furono osservati anche deboli effetti di maremoto, consistenti in un inusuale movimento repentino della superficie marina che causò la rottura degli ormeggi di qualche imbarcazione. Le improvvise ondate spaventarono molti equipaggi a bordo delle navi al punto da spingerli a scendere in tutta fretta a terra“.

L’evento del 1930 è “responsabile del massimo livello di effetti macrosismici (VIII MCS) osservati storicamente nel capoluogo regionale. Nella storia sismica di Ancona la stessa intensità è stata raggiunta soltanto in altre due occasioni, a seguito dei terremoti del settembre 1269 e del dicembre 1690, ma in questi casi si tratta di eventi locali i cui epicentri con molta probabilità si situano in mare poco al largo della città e del promontorio del Conero: l’ultimo evento significativo in questa zona è quello del 21 luglio 2013, con magnitudo Mw 5.1 e epicentro a largo di Numana e Sirolo“.

Confronto con i terremoti del 1972

L’intensità raggiunta ad Ancona dal terremoto del 1930 “è anche superiore a quella massima raggiunta nel corso della sequenza sismica del gennaio-giugno 1972, ancora estremamente viva nella memoria degli anconetani e l’ultima, in ordine cronologico, ad aver causato danni seri e diffusi alla città. A differenza del periodo sismico del 1930, che come abbiamo visto fu caratterizzato da una forte scossa principale seguita da poche repliche di intensità molto minore, la sequenza del 1972 fu costituita da un elevato numero di scosse, anche se di magnitudo decisamente minore rispetto al terremoto del 1930. L’impatto degli eventi del 1972 fu infatti prevalentemente dovuto al ripetersi martellante di numerosissime scosse succedutesi per settimane, soprattutto tra la fine di gennaio e i primi di febbraio, con riprese significative a giugno: l’evento più grave, per la città, fu quello del 14 giugno. I danni alla città di Ancona, soprattutto al suo centro storico, furono determinati per lo più dal cumulo degli effetti delle numerose scosse che non dettero tregua, ma le cui magnitudo si attestano – anche nel caso delle più forti – su un ordine di grandezza più piccolo rispetto al 5.8 del terremoto dell’ottobre 1930; il terremoto del 14 giugno ebbe magnitudo Mw 4.7, ma con epicentro a ridosso dell’abitato e profondità ipocentrale molto superficiale, fattori questi che aumentarono l’impatto sul territorio. L’intensità macrosismica osservata ad Ancona a seguito degli eventi del 1972 – VII MCS per la città nel suo complesso, VIII MCS per il solo centro storico – è dunque un’intensità risultante dalla sequenza nel suo insieme, come effetto cumulativo. Il grado VIII MCS invece osservato nel 1930 fu causato da un’unica grande scossa“.

Due forti terremoti in tre mesi e il problema degli sfollati

Secondo la più recente versione del catalogo sismico CPTI15 (Rovida et al., 2021) in Italia “nel 1930 ci furono poco più di venti terremoti al di sopra della soglia di danno, tra cui due con magnitudo Mw ≥ 5.8. Di questi, il primo e più distruttivo (Irpinia, Mw 6.7, Io X MCS) era avvenuto poco più di tre mesi prima del terremoto che stiamo descrivendo in questo articolo, nelle prime ore della notte del 23 luglio. All’epoca fu detto “terremoto del Vulture”, dall’omonimo massiccio montuoso situato nel nord della Basilicata. Ben più energetico del successivo evento marchigiano, questo terremoto portò la distruzione in numerose località minori dell’alta Irpinia causando inoltre danni gravi e diffusi nelle province di Benevento, Avellino e Foggia. Le vittime furono circa 1400, numero di per sé altissimo ma che avrebbe potuto essere molto peggiore se il terremoto fosse avvenuto in circostanze diverse. Infatti, complice anche la povertà dell’edilizia abitativa media, nelle località più colpite (Aquilonia, Lacedonia, Villanova del Battista, Trevico e altre) almeno tre quarti delle case crollarono del tutto e anche in città come Avellino, Benevento e Napoli ci furono gravi lesioni, crolli totali o parziali e alcune vittime. Ma si era in piena estate e moltissimi abitanti dei comuni più colpiti pernottavano in aperta campagna per poter partecipare ai lavori della trebbiatura. La stagione e la vocazione agricola delle aree più colpite limitarono le perdite umane. La devastazione dei centri abitati lasciava però centinaia di migliaia di persone senza tetto.

La soluzione da dare al problema degli sfollati in Irpinia fu l’elemento caratterizzante dell’intervento post terremoto, gestito da un ministro dei Lavori pubblici di fresca nomina e piglio interventista come Araldo di Crollalanza (1892-1986), futuro protagonista della campagna di nuove fondazioni urbane censite nel 2003-2008 da Antonio Pennacchi. Si volle a ogni costo evitare il ripetersi della situazione – indegna di una nazione moderna come l’Italia fascista aspirava a accreditarsi nel consesso internazionale – in cui versavano da oltre vent’anni gli scampati al grande terremoto calabro-messinese del dicembre 1908, ancora alloggiati in baracche “temporanee” e che, a dire il vero, avrebbero continuato ad abitarvi ancora molto a lungo in futuro. Un Regio Decreto del 3 agosto 1930 stabilì la costruzione di lotti di “casette asismiche” in cemento armato e mattoni rispondenti alle norme di edilizia antisismica dell’epoca. Erano strutture a un piano, dalle dimensioni standard (17.5×7.20×3.40 m) della capienza di quattro alloggi ciascuna, da ubicare in siti selezionati da una commissione di geologi e tecnici del Genio Civile. La soluzione in sé non era nuova, perché di “casette asismiche” ne erano già state costruite nel decennio precedente sia in alcuni dei paesi devastati dal terremoto della Marsica del 1915 (Galadini e Varagnoli, edd., 2017) sia nel Mugello dopo il terremoto del 1919 (Bernardini e Camassi, 2019). L’elemento di novità era l’adozione sistematica della formula e il breve termine entro cui predisporre le casette (ottobre 1930). Anche se si sarebbe poi rivelato impossibile sopperire ai bisogni di tutti e si dovette comunque ricorrere a tende e baracche per ricoverare parte degli sfollati: 961 casette, per un totale di 3746 appartamenti furono assegnate il 28 ottobre 1930. Situate per quanto possibile in prossimità dei vecchi centri storici terremotati, le “casette” costituirono spesso il nucleo originario di nuove espansioni urbanistiche. Riassorbiti poi nel tessuto urbano e in molti casi demoliti o abbandonati in epoca recente, gli insediamenti asismici, di cui si segnala un recente censimento fotografico a cura di Efisio Spiga e Sabina Porfido (2020), sono ancora oggi riconoscibili per l’impianto su reticolo viario regolare o per la sopravvivenza del toponimo “Via Casette asismiche”.

Due giorni dopo la consegna delle prime “casette asismiche” in Irpinia, nelle Marche settentrionali cominciava una nuova emergenza sismica, più contenuta per livello ed estensione dei danni, e che venne affrontata con criteri più “misti” di quelli adottati in Irpinia. A Senigallia, per esempio, il problema degli sfollati fu risolto alloggiando i meno abbienti e le scuole nelle “colonie marine” del litorale e in alcuni edifici pubblici cittadini, mentre i benestanti si trasferivano nelle loro ville “della zona balneare fortunatamente intatta” e le attività commerciali e di servizio riprendevano nelle “classiche” baracche. Il 7 novembre fu approvato il primo stanziamento (30 milioni di lire) per gli interventi di ricostruzione e riparazione che cominciarono poco dopo. Oltre al riattamento delle case danneggiate più lievemente, a spese del ministero dei Lavori pubblici, era prevista la costruzione di case popolari “asismiche” da parte dell’Istituto delle Case Popolari (ICP). Il primo lotto di “casette” – da 37 a 45 mq ciascuna, formate da una/due stanze più cucina e bagno più un piccolo orto – fu inaugurato il 21 aprile 1931 ma molti degli aventi diritto preferirono restare negli alloggi di fortuna, lamentandosi delle rate di affitto elevate e della lontananza delle “casette” dal centro storico. Quest’ultimo aspetto non era casuale: il 21 aprile 1931 veniva pubblicato anche il nuovo Piano Regolatore e di Ampliamento della città di Senigallia, che prevedeva l’estensione della città dai meno di trenta ettari occupati dalla città antica a circa 80 ettari con la costruzione di quello che sarebbe stato ribattezzato popolarmente “quartiere del Piano Regolatore”.

Il nuovo Piano regolatore avrebbe mutato radicalmente l’aspetto di Senigallia e le abitudini della popolazione, gran parte della quale, entro il 1935 si trasferì a vivere fuori dalla cinta muraria settecentesca, in parte demolita. Sfortuna volle, però, che l’area scelta per l’ampliamento fosse quella di un’antica palude prosciugata alla fine del Cinquecento e situata parte a livello del mare e parte anche al di sotto, quindi a rischio inondazione in caso di forti piogge e dell’esondazione del fiume Misa. Non a caso l’alluvione del maggio 2014 ha notevolmente danneggiato proprio il “quartiere del Piano Regolatore”.

La formula abitativa delle “casette asismiche” fu applicata, in modo molto circoscritto, anche ad Ancona. Qui – per iniziativa, sembra, di Alberto Calza Bini (1881-1957) il “triarca dell’architettura italiana del Ventennio” come lo ha definito Antonio Pennacchi (2008) – ai margini del Rione di Montirozzo, non lontano dal porto e dalla stazione ferroviaria centrale, sorse per gli sfollati del terremoto del 1930 un piccolo quartiere popolare modello formato da 21 “casette” (126 alloggi in tutto) immerse nel verde. Curiosamente, quarant’anni dopo queste costruzioni sarebbero tornate a ospitare altri sfollati, quelli del terremoto del 1972, che secondo i giornali del tempo vi furono temporaneamente alloggiati durante l’ultima significativa sequenza sismica che abbia afflitto Ancona nel Novecento”.

Oggi, concludono gli esperti INGV, “il piccolo insediamento in stile razionalista, molto segnato dal tempo e dall’incuria e sottoposto a “un progressivo processo di ghettizzazione dei residenti, in massima parte anziani ed extracomunitari” (Comune di Ancona, 2012) è pressoché invisibile in mezzo al veloce traffico del capoluogo marchigiano. Non resta che augurarsi – anche se sarebbe senz’altro molto complesso – che si possa trovare una via per recuperare e valorizzare questo scampolo di memoria storica e sismica locale. È quanto sta tentando di fare – ormai da alcuni anni – il benemerito comitato civico attivatosi a difesa delle “casette asismiche” di Aquilonia, in provincia di Avellino, dopo che nel 2017 la locale amministrazione aveva deciso di demolirle. L’iniziativa di Aquilonia contro la dispersione di una importante testimonianza di storia urbanistica e sociale ha ottenuto il sostegno di intellettuali particolarmente sensibili al tema della “paesologia”, come Franco Arminio e Vito Teti, e di associazioni nazionali, come Italia Nostra, Legambiente, Touring Club Italiano. Forse si potrebbe fare qualcosa di simile anche nelle Marche“.